Clareaba el día cuando le escuché abrir la puerta. Crujió la madera en el cerrojo y sonaron las pisadas de sus abarcas estrujando la grava. El perro ahogó su ladrido apenas le reconoció. Yo llevaba un buen rato sentada en la cama, a oscuras, esperando a que fuese la hora. A padre no se le podía hacer esperar. Ni esperar ni nada, todo le molestaba. Cualquier cosa servía para que dejara escapar la ira que parecía que llevaba siempre prendida dentro, cosida a la piel. No esperé a que me llamara, no era día para empezar con malos modos y gritos. Salí tras él echándome al brazo el pañuelo en el que había recogido las pocas cosas que pensaba me pertenecían: dos mudas, un camisón, unas alpargatas, un par de medias, y poco más.

Miré varias veces hacia atrás, esperando que alguien, mi madre o alguna de mis hermanas salieran a la puerta a despedirse, a acompañarme siquiera o a verme marchar. Pero la casa dormía y si no dormía, prefería evitar el trago. No estábamos puestos a despedidas ni a muchas palabras, como si hablar consumiera pan. El nudo que me apretaba la garganta, apenas me dejaba resollar mientras caminaba deprisa, sorbiendo las lágrimas que no conseguía ahogar, para que padre no las escuchara. Aún hoy pienso que aquel llanto tenía más de miedo que de pena, el miedo a verme trasplantada en un terreno desconocido, sin más cercanía a los míos y al raquítico mundo que conocía hasta entonces, que la presencia del hombre que caminaba delante de mí, dándome la espalda y metiéndome prisa.

Yo no tenía cumplidos los trece años, y aquel trozo de huerta con sus cuatro casuchas resistiendo en el secarral, de espaldas al Segura, rodeadas de albardín y de paleras, era la única inmensidad que conocía. Había pisado pocas veces el pueblo, y otras tantas la casa grande, por fiestas de guardar, para cumplir con los señores, o por algún menester de padre. Caminaba hacia allá con el corazón encogido, alerta, como quien va a pasar la noche a la intemperie, en soledad y a merced de las sombras y de las alimañas. Si sentí pena no fue por lo que dejaba.

“Recógete las cosas, mañana te vas a servir a La Palmera, necesitan muchachas para ayudar en la casa mientras dure la siega, después ya veremos”. Esa fue la única explicación que escuché de mi padre. No le dio más importancia al asunto que cuando ordenaba que le lleváramos a la mesa la cántara del agua o sacáramos de la artesa un trozo de pan, o cuando nos mandaba al patio a echar la comida a los animales, o mandaba lo que fuera. Lo suyo era mandar sin miramiento alguno. Mandar siempre y a todos, sin que se le rechistara. Siguió encarado al plato sorbiendo el guiso cucharada a cucharada, abrasándose la boca, sin paciencia para esperar o soplar. Después apartó la silla y salió al patio a liarse el tabaco, y hasta ahí llegó la cuestión. A ninguno se nos ocurrió resollar.

Madre no se inmutó, siguió removiendo la olla sobre las ascuas, en aquel rincón en el que ella se había convertido en un cachivache más de la casa, oscura como su vestido y su delantal, el moño desgreñado y gris recogido al cogote, incapaz de pronunciar una palabra que padre no le hubiera pedido antes. Nació vieja y de luto. “Que no te tenga que esperar tu padre mañana”, fue lo único que le escuché decir en el silencio de aquella última noche.

Padre caminaba delante, como siempre, solo y enfurruñado. No quería compañía, daba lo mismo familia que peones, que el tramo a recorrer fuera corto o largo; no dejaba que nadie se pusiera a su altura, que pudiera parecer que alguien caminaba a su lado. He llegado a pensar, que nunca distinguió entre personas y bestias. Y en caso de haber tenido que elegir, con toda seguridad, se hubiera puesto de parte de las bestias, más útiles, menos necesitadas de razones y más acostumbradas al palo.

No les debió costar mucho trabajo elegirme, yo era la pequeña de las hijas. Poniéndome a servir se quitaban de encima una boca, y a la vez recogían sus buenos cuartos para la casa. No eran pocas las familias de aquel valle seco y triste las que habían empezado a enviar a las hijas más pequeñas a servir a Murcia, o a los pueblos más grandes de la zona; algunas llegaron hasta Valencia y Barcelona. Allí las cosas eran así: o te escapabas con el novio y entonces no podías volver a tu casa porque los tuyos te consideraban peor que una golfa, una perdida, o salías para casarte, o te ponían a servir o acababas de criada machucha en tu propia casa, sirviendo a padres, hermanos y viejos. Esas eran las opciones, no había otro horizonte para nosotras.

Yo tenía poca idea de lo que significaba ir a servir, sabía poco o nada de todo. Aprendíamos a trabajar y poco más. Aunque servir, por servir, mejor hacerlo en una casa que tuviera más comodidades, más pan y menos tristeza que la mía. Nuestra casa, por no tener, no tenía, como era costumbre en aquella tierra llana, ni una palmera que señalara su presencia en la monotonía ocre del valle; no fuera a ser que su cimbreo al aire invitara a cualquiera a acercarse a nosotros. Aquella tierra, tan harta de hambre y de miseria, no daba más que para sobrevivir a malas penas. Así que me tocó a mí. Mi hermana Concha, la mayor de nosotras, llevaba varios años de novia con Anselmo y de no pasar nada, estaba previsto que se casaran en la primavera siguiente. Y Salvadora todavía hacía falta en la casa, ella era la que la llevaba adelante, cubriendo la dejadez y la desgana de madre. Los hermanos eran otra cosa: no los criaban para criados como a nosotras, ellos estaban hechos de otra pasta, muy parecida a la de padre.

—Que no tengan que llamarme la atención por nada. ¡Avisada quedas!

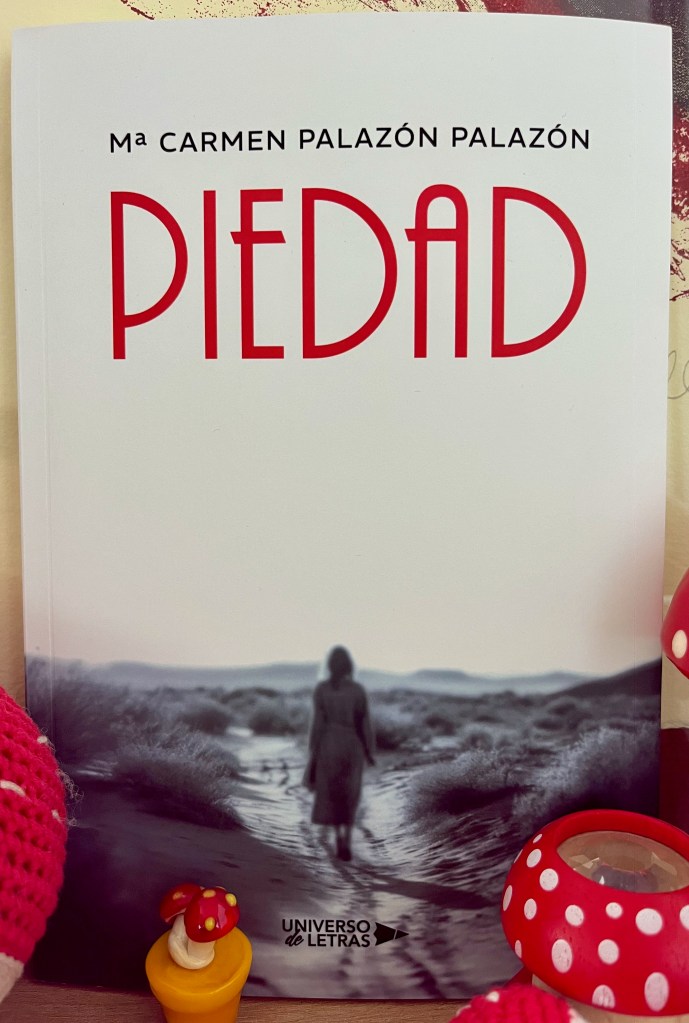

Puedes encontrar «PIEDAD» en librerías y plataformas

Deja un comentario